嘉豪图鉴

前言:“嘉豪”特指学生时代的各种酷爱装杯的小孩哥(心智)。往往伴随着青春期男生特有的中二病,为自己营造各类身份。因其创造人设的种类与方向不同,我们为“嘉豪”们划分了不同的品类如下。

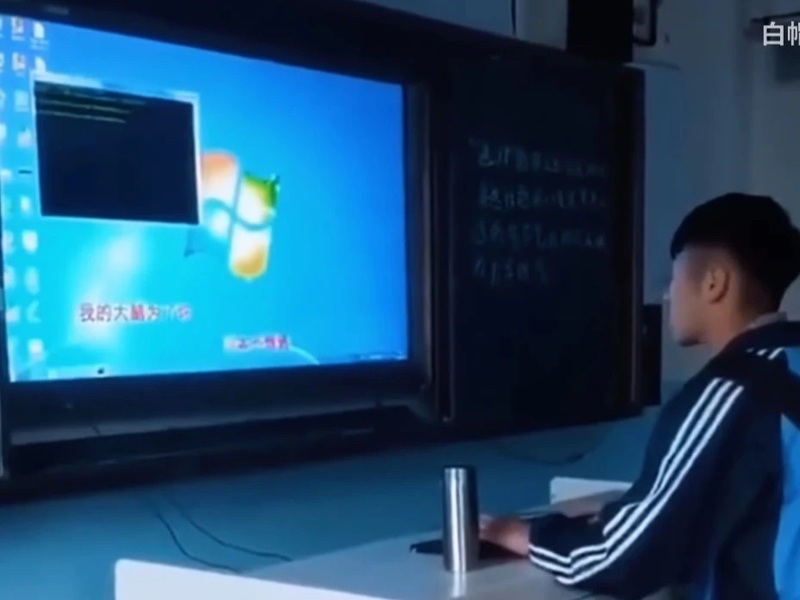

1.黑客嘉豪(白板嘉豪为其亚种)

最古老、最广泛的一类嘉豪,一个神秘的黑客往往是嘉豪们最向往的酷炫身份。再由于当下学生电脑知识的匮乏,给了嘉豪们装杯的机会。什么嗅探、什么渗透,咱嘉豪独爱cmd扫盘装大杯。

“嘉豪”能不能把全班的饭卡都给改成免费的

2.电音嘉豪(DJ嘉豪)

酷爱电音,酷爱Alan Walker,Avicii,这类嘉豪向往Dj们的酷炫形象,热衷于虚空搓碟(大嘘)

3.金融嘉豪(又称股票嘉豪)

幻想自己是金融大佬,关注股票基金,手机上下个同花顺意为自己是带赀夲家,华尔街之狼,操纵市场好不风光。

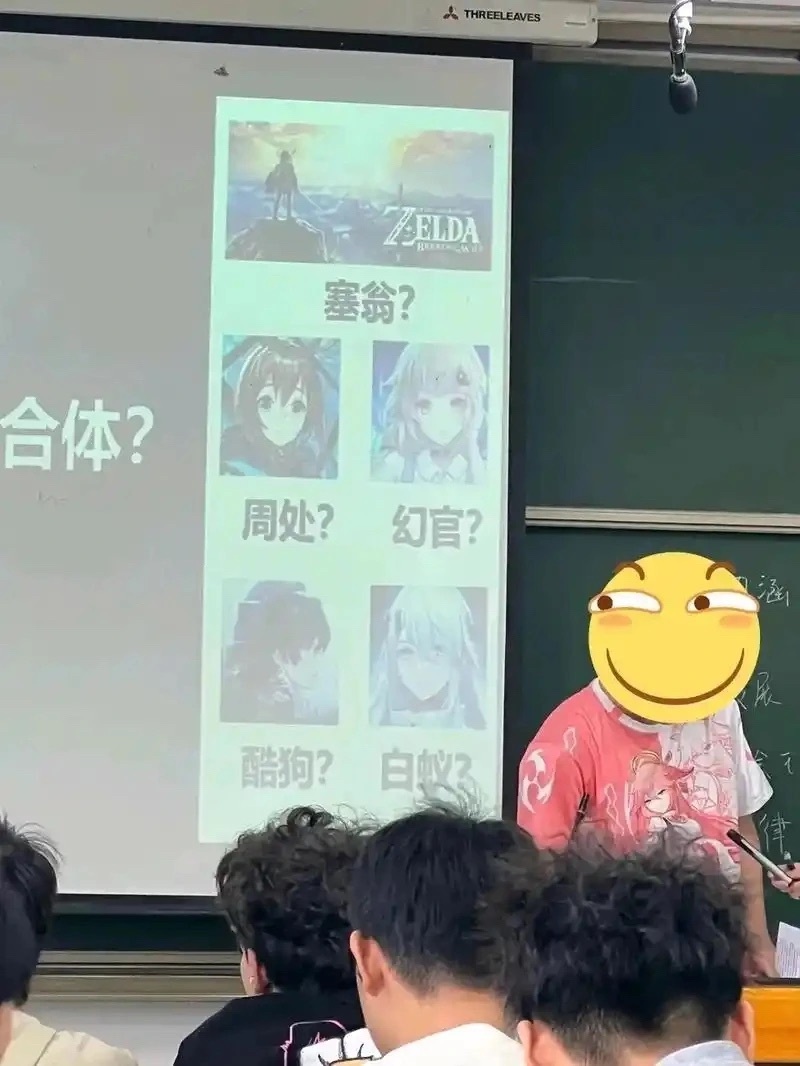

4.单机游戏嘉豪

爱晒游戏库存,晒高配置电脑、主机、掌机等,玩过的游戏就是他们装杯的资本。假装自己玩遍了全世界的优质游戏,实际或许更爱…

(无图片)

5.二次元嘉豪

喜欢二次元,喜欢…,与普通二次元不同,这类嘉豪更在意的是人设,他们无时不刻都在炫耀自己的二次元身份

6.赛车嘉豪

幻想自己是车手,喜欢车,更喜欢飙车,尤其喜欢JDM。张口布加迪,闭口GTR,谈起跑车、改装车滔滔不绝(同时假装自己有车),事实上却连驾照都没考。

7.文学嘉豪(较为罕见)

树立文青人设,爱好文艺,性情忧郁,钟爱日本文学,尤其是太宰治。实际这类嘉豪并没读过几本书。

8.现充嘉豪

自立人设现实充,话里话外总是向人透露自己混迹酒吧迪厅,烟酒不离身,吹嘘自己泡了多少妹子,有多少多少过往。

9.数码嘉豪(不是码嘉祺)

理工男常见嘉豪,爱晒数码产品,热衷于比较配置装懂哥,张口骁龙闭口天玑,实则整天捣鼓手机。

10.健身嘉豪

崇尚力量,自视雄性激素爆棚,实则炫压抑。爱显摆自己健身,妄图以此吸引女生。

11.鉴证嘉豪

热衷于网络议政,爱好高谈阔论。自以为懂得了常人不懂的道理、了解了常人不了解的秘密,整天神秘兮兮,张口就是爆,实则书没读过两本,鉴证全靠玩梗。

12.军迷嘉豪

爱好军事相关,一方面幻想自己扛枪打仗,另一方面又喜欢迷彩女菩萨(大嘘)。

13.古惑仔嘉豪(以下几个有一点超出狭义嘉豪范畴,简单提一下)

重量级嘉豪,自以为是黑道古惑仔,实则混混臭老鼠一个,性格叛逆脾气火爆,逢人就是“碰一碰”“弄你”,三句话不离干架。

14.潮鞋嘉豪

追求时尚(存疑)的弄潮儿,鞋子就是他们的尊严,这种嘉豪把潮牌看的比什么都重,好攀比,爱炫耀。

15.旮旯嘉豪

二次元嘉豪的子类,但我还得单列一下,这类嘉豪尤其钟爱旮旯game,露阴癖严重,恨不得将他的爱好(xp)昭告天下。

16.米嘉豪(这个综合上面许多种类,但是由于比较突出,所以也单列)

米家三件套,高强度冲浪,最爱装懂哥、最爱夸夸其谈。以米为荣,原神的等级就是他骄傲的资本。

17.炫富嘉豪(含括潮鞋)

爱好炫富,喜欢凡尔赛(当然有很多是假装有钱),装成熟,喜欢晒车晒表,开口就是阶层阶级。部分鉴证嘉豪之敌。

人民万岁!

18.gore嘉豪(这种人要避而远之)(也包括那些“独爱”所谓意识流、实验性作品等“小众文化”的)

正常人对gore猎奇避之不及,这种嘉豪却会趋之若鹜,到处传播以表现自己的特别,标榜自己异于常人的人设。

(具体不放图了)

19.摄影嘉豪

爱晒相机,标榜自己是摄影师,逢人便大谈爱好摄影,更有甚者相机都还没有,天天鼓捣手机幻想有一天约妹子拍照。

(很支持大家合理正确发展自己兴趣爱好)

20.吉他嘉豪(吉他是典型代表不止吉他)

标榜自己是吉他手,天天在社交平台晒琴,实则琴不练,背在背上当成装饰背包,放在房间当摆件。再在某一天一时兴起,抱着琴弹两个和弦陶醉。

(很支持大家合理正确发展自己兴趣爱好)

21.人情世故嘉豪

故作高深,自诩高情商,懂酒桌文化,假装自己八面玲珑一呼百应,实则二两酒下肚就不知道自己姓啥。(未成年禁止饮酒)

22.说唱嘉豪

短裤背心鸭舌帽,手链项链一戴,说唱嘉豪的装备栏永远是满满当当的,问就是你不懂嘻哈这一块。没事琢磨俩顺口溜,找段beat念一念就成了说唱歌手独立音乐人。

23.做题嘉豪

假学霸,真嘉豪,鄙视一切,做题入脑。这类嘉豪最爱吹嘘自己的成绩,装腔作势,你问他为什么来这个学校,嘉豪愤愤不平地摆出经典话术:高考是考的最差的一次。

(无图片)

24.视觉系嘉豪(某种高街帝)

黑衣黑帽黑口罩,模仿黑客、杀手等阴暗形象。雨中漫步,耍帅装酷。

(这个比较宽泛,包含雨中嘉豪,所以不放图了)

25.篮球嘉豪(最为常见,程度也最轻)

爱篮球,爱nba,更爱虚空投篮,篮球背心身上穿,走三步蹦一步。

(不用放图,身边就有)

此外,还有军训嘉豪等特定场景下才会出现的,不再详细说明。

------我是分界线------

嘉豪论

马上要分班了。无论分到哪个班,“嘉豪”总是会有的。尽管大家都表现出对“嘉豪”的厌恶,但当我目睹他们被孤立、甚至遭受霸凌时,内心总是泛起一阵刺痛——毕竟,我也是众多嘲笑者中的一员。静心回想,或许在某个时刻、某个方面,我也曾是别人眼中的“嘉豪”。开学这两个月以来,对“嘉豪”这一现象的感触愈发深刻。恰逢这周末作业不多,我想借此深入剖析“嘉豪”背后的文化意涵,审视东亚教育体制下那些被压抑的认同渴望。

(叠甲声明:在展开全文之前,我必须郑重声明——本文所讨论的“嘉豪”,是一个文化符号、一种群体现象,绝非针对任何具体个人。如果您非要将文中的分析与描述与身边某位同学、某个朋友对号入座,那只能说您的联想力过于丰富,建议您放下过度解读的执念,好好享受生活。本文不暗示、不影射、不批判任何真实存在的个体,所有举例仅为说明现象而设,请勿自我代入或强行关联。若有读者执意认为我在含沙射影某个人,那恐怕是您自己的认知滤镜在作祟,这个责任我不背。本文旨在探讨教育体制与青少年心理等宏观议题,拒绝任何形式的对号入座与人身攻击。如因内容引发不适,建议停止阅读并转移注意力。人生已经如此艰难,有些事就不要拆穿,更不要硬拆。再次强调,本文所有观点仅代表个人对一种文化现象的观察与思考,不构成任何价值判断,请勿上升至现实个体。特此声明,叠甲完毕。)

当“嘉豪”从一个校园里“隔壁班的怪人”,演变为席卷短视频平台、承载无数衍生形象的文化符号时,我们或许从未深思:那个穿着黑色连帽衫、在希沃白板上播放电音、在课间笨拙展示自我的少年,其实映照出当代东亚应试教育下无数普通青少年的成长困境。撕开“嘉豪现象”的表层玩笑与戏谑,我们看到的,是一群在压抑环境中努力寻找自我、却被轻易贴上“怪异”标签的青春灵魂。

“嘉豪”不是某一个人。从中小学教室到大学校园,总有这样的身影:他们带着些许“中二”气质,穿着符合校规却试图彰显个性的深色衣服,利用军训间隙、课间十分钟,在有限的时空中分享自己的热爱——也许是一首钟情的电子音乐,也许是对某个偶像的稚拙模仿。渐渐地,这一形象走出校园,蔓延至商场、地铁,甚至漂洋过海演变为一种青年行为艺术。从“隔壁班的嘉豪”到性转版的“嘉欣”,从“DJ嘉豪”到“军训嘉豪”,“嘉豪”已然成为一个标签,被贴在每一个试图“真诚表达自我”的年轻人身上。

这一标签的诞生,本质上是应试教育压抑机制的必然产物。以某些极端应试模式为代表的教育体制,将校园生活框定在高度规训的架构中:娱乐活动被限制,情感表达受压制,数字设备成为违禁品;学生甚至难以掌控自己的身体,化妆、染发、个性化着装皆被禁止。当教育的核心异化为筛选与排名,当评价标准窄化为分数与服从,青少年对自我认同的渴望、对他人认可的期待、对亚文化归属的需求,便被系统性地压抑。

于是,“嘉豪”式的表达应运而生——他们选择全校都能接受的黑色衣装,借助希沃白板这一“教室里唯一的公共媒介”播放心仪的音乐,通过模仿偶像来定位自我身份。这本质上是青少年构建自我认同的正常过程:正如女孩会崇拜明星、男孩会仰慕英雄,“嘉豪”们只是将内心对理想形象的向往,用更直接、甚至略显生涩的方式呈现出来。然而他们获得的,往往不是理解与共情,而是讥讽、孤立与欺凌:有人径直关掉他们正在播放的视频,有人嘲讽他们“情商低”“精神不正常”,有人将“嘉豪”直接等同于“怪人”,甚至在每个班级中都“指定”一个“嘉豪”,通过同辈之间的“纪律规训”,继续压制这些本就脆弱的自我表达尝试。

更令人心酸的是,“嘉豪”们多是校园中的“中间群体”——他们既没有优等生的耀眼成绩,难以获得师长的特别关注;也不像某些“问题学生”那样具备打破规则的“勇气”或“能力”,无法在体制外建立存在感。优等生可通过分数赢得认同,“问题少年”能以叛逆吸引目光,而这些普通的“嘉豪”们,只能在有限的空间里,用那些被视为“怪异”的方式,艰难地寻找属于自己的存在意义。就像大学封控期间出现的“黑夜爬行”,其本质与“嘉豪”的行为并无二致——都是被压抑的年轻灵魂在寻找认同与社交的出口。然而前者被部分宽容为“情绪释放”,后者却被简单粗暴地贴上“异类”的标签。

如今,“嘉豪”在二次创作中逐渐演变为反抗权威的文化符号。AI短剧里《嘉豪大战南山校长》《嘉豪与哪吒融合》等剧情,将他塑造成“反纪律”的代言人。但真实的嘉豪,大多并非刻意反抗的斗士,他们不过是在扭曲的教育环境中,试图“好好做自己”的普通人。那些藏在“嘉豪”标签背后的个体——他们的迷茫、痛苦、对认同的渴望——才是最应被看见的真相。

当我们以娱乐的心态消费“嘉豪”时,或许是在回避一个事实:每个在应试教育中成长起来的人,都曾拥有自己的“嘉豪时刻”——也许是在QQ空间里肆意宣泄情绪,也许是偷偷隐藏起真实的爱好,也许是在压抑中默默渴望被看见。“嘉豪”的尴尬,某种程度上是整个校园生活的尴尬;“嘉豪”的扭曲,实质是单一评价体系对多元个性的扭曲。

当教育将“服从”置于“自我”之上,当“成绩”成为衡量价值的唯一尺度,那些普通而真实的青春、那些渴望表达的年轻心灵,又该何处安放?或许,我们真正该嘲笑的,从来不是“嘉豪”们笨拙的自我表达,而是那个让他们只能以这种方式寻找自我的、压抑的环境。

愿未来的校园里,不再有需要以“嘉豪”的方式证明自己存在的少年。

愿每一个青春的热爱与自我,都能被温柔接纳,自在生长。

有的嘉豪还可以接受

意满离

hello大家好我是籽岷

世界是个巨大的嘉豪![[stick-1]](https://resource.mfuns.net/image/sticker/new/喵隐-呆.png)